教育 傳播 學習 文明 知識 技能 社會 經驗 社會化 人類社會 學校 制度化教育 );廣義的教育則涵蓋社會待人處事的互動,例如:家教、禮儀、文教 文創 … 等延伸領域的各種知識 技能 社會 經驗

〖學習 智能 性格指標 main 】

宣教與行醫

宣教 基督徒 基督信仰 新教 天主教 耶穌 通用語 通用希臘語 εὐαγγέλιον 好消息 Gospel 基督 福音

行醫 治療 Therapy Medical treatment 健康照護 Health care 醫藥

【top 】【main 】

馬雅各

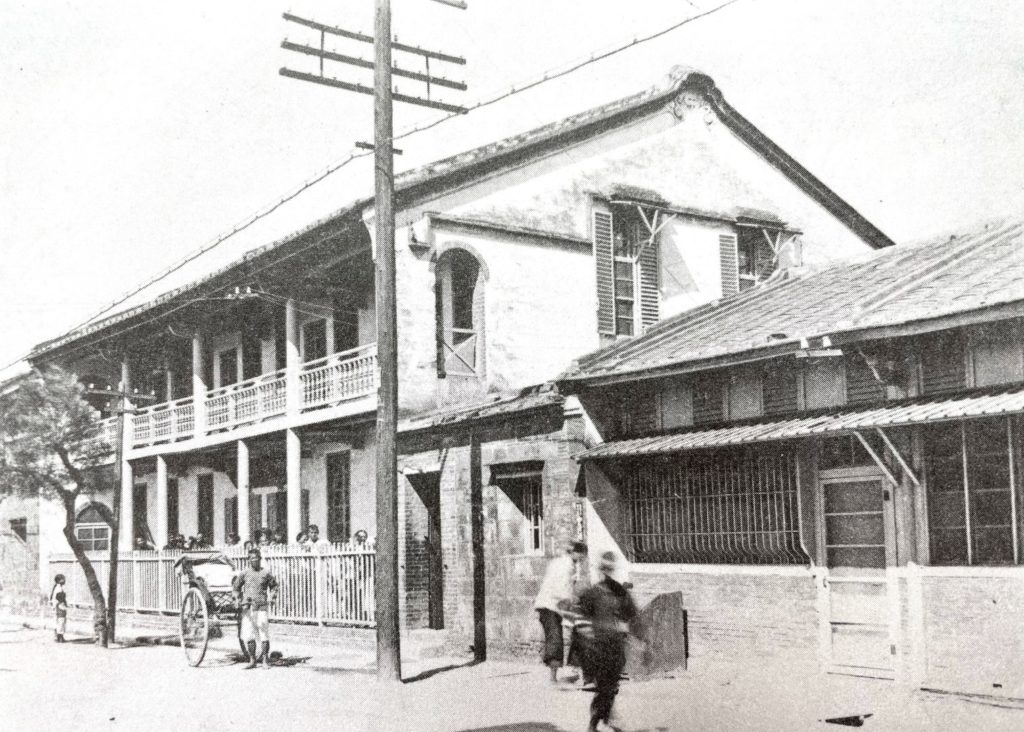

¶ 台南看西街醫館 https://youtu.be/uFcthz86c4g (2017/09/20) 馬雅各 James Laidlaw Maxwell 1836/03/18 ~1921/03/06 ),英文名音譯:詹姆士· 萊德勞· 馬克西威爾,生於英國 ·蘇格蘭 ,為醫師 、長老教會 傳教士 1865 年 6 月到台灣 長老教會 馬偕 醫院 看西街醫館 (今新樓醫院

【top 】【main 】

馬偕

¶ 滬尾偕醫館 https://youtu.be/D_IkO-fYEuA (2020/02/15) ¶ 淡水禮拜堂 https://youtu.be/dWwbBm_zAs4 (2014/09/04) 喬治· 萊斯里· 馬偕 George Leslie Mackay 白話字 Má-kai ,台羅 Má-kai |1844/03/21 ~1901/06/02 ),漢名 加拿大 ·安大略省 ,長老教會 ·牧師 ,雖然不是醫師但學過解剖學 生理學 1871 12 月 30 日,抵達台灣打狗 1872 年 3 月 9 日在滬尾(淡水)登岸,開始傳教與行醫,與馬雅各 Rather burn out, than rust out All for Christ, 台羅 Lóng sī uī Ki-tok」 。

馬偕 ( 1844/03/21~ 1901/06/02| George Leslie Mackay|音譯:偕叡理 |配偶:張聰明 | 1860~ 1925/09/15)為加拿大長老會差會 牧師 解剖學 生理學 19世紀末期至台灣 馬雅各 1836/03/18~ 1921/03/06)齊名。 偕瑪連 ( 1879/05/24~ 1959/02/18| Mary Ellen Mackay|適陳清義 馬偕 偕以利 ( 1880/09/04~ 1970/07/23| Bella Catherine Mackay Koa|適柯維思 :柯玖 )為馬偕 偕叡廉 ( 1882/01/22~ 1969/08/16| Dr. George William Mackay|配偶: Jean Ross|蘿絲仁利 為馬偕 子, 有馬偕二世、小馬偕之稱,是台灣少數擁有四種國籍 柯維思 1869 年~1945 年 柯玖 |配偶: 偕以利)是馬偕

【top 】【main 】

蘭大衛

彰化醫館於 1896/11/29在彰化廳 線東堡 由梅鑑霧(Rev. Campbell Moody)牧師與蘭大衛 醫師成立。於 1907年 10月19日,新建「彰化醫館」完工(今中華路院區),命名為「英立彰化基督教醫院」。彰化基督教醫院 (全銜彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院、簡稱彰基)是彰化縣 唯一的醫學中心 ,也是彰化基督教醫療財團法人 下的總院,屬台灣基督長老教會 。 蘭大衛 David Landsborough 1870/08/02 ~1957/10/14 ),暱稱 蘇格蘭 醫師 長老教會 ·傳教士 ,與妻子連瑪玉 Marjorie Landsborough 1884/04/15 ~1984/08/29 )都是彰化基督教醫院 彰化地區 俗諺 媽祖宮 蘭大弼 David Landsborough Ⅳ 1914/12/16 ~2010/03/02 )醫師為蘭大衛之子。

【top 】【main 】

全台教育發祥地

於 1895 年 7 月 12 日,因應八芝蘭 大稻埕 芝山巖惠濟宮 芝山巖學堂 國語傳習所 芝山巖惠濟宮 日本時代

【top 】【main 】

芝山巖惠濟宮

芝山巖惠濟宮 ,位於臺灣 ·臺北市 ·士林區 ·名山里·芝山岩 上的廟宇,清高宗 乾隆 十七年(1752年)在芝山岩初建;現在包含祭拜觀音 的芝山巖寺、祭拜開漳聖王 的惠濟宮、祭祀文昌帝君 的文昌祠,為市定古蹟 ,亦被視作臺灣現代化教育 的發祥點。芝山巖惠濟宮 與士林神農宮 、士林慈諴宮 皆被列成古蹟,為士林三大古廟。

【top 】【main 】

淡水女學堂

淡水女學堂 Tamsui Girls’ SchooI ),日治時期命名「善樓」,由基督教長老教會 噶瑪蘭族 平埔族群 馬偕 博士擔任。同年 10月 2日 ,中法戰爭 淡水 牛津學堂 滬尾之役 淡水 ·純德女子中學 )https://youtu.be/x9nJtkwMbEs (2015/09/11) 【下課花路米556】

臺灣第一所女學堂:淡水女學堂

馬偕博士 1882 年創立理學堂大書院 淡水中學校 長老教會 1922 年 10 月改稱為「私立淡水中學」,八角塔 K.W.Dowie 1925 年 6 月竣工,正門以觀音石雕出雀替 吳廷芳 1870/10/24 ~1929/06/10 )的篆隸:「私立淡水中學 校訓 ·信望愛 」現在已成為淡江中學歷代的精神堡壘。宣教 1883 年在「淡水中學校」校區創立淡水女學堂 1949 年 7 月改稱純德女中 1958 年與淡江中學合併,改稱為私立淡江高級中學

【top 】【main 】

義務教育

義務教育 指政府 有義務 運用「公共資源」保障所有適齡兒童 接受的教育 。義務教育的三個基本原則是強制 、普遍 與免費 。凡是適齡兒童都應強制接受教育的義務,並且教育對象沒有階級或是出身的限制,此外還必須是免納學費的。於 1717年,普魯士王國 開始實施義務國民教育,是全世界第一個實施義務教育的國家 。臺灣 義務教育起始於日治時期 。20世紀初臺灣總督府 為了教授臺人日語 和日本文化,於各地設置14所國語傳習所 ,當時為了吸引臺民入學,已經有免費學費的優惠。不久總督府又將其架構於臺灣各地普設更多公學校 、蕃人公學校 等,在臺日人則獨立設置小學校。

【top 】【main 】

六年義務教育

中華民國國民政府 於 1945年,接管臺灣 。依據《中華民國憲法 》第 21條規定,人民有受國民教育 (簡稱「國教」)之權利與義務,臺灣 民眾自此接受到了公平的教育。所有 6~12歲之學齡兒童受的基本教育就是小學 。因此 1968年以前實施的 6年小學義務教育(延續自中華民國大陸時期 之政策)。學校的正式名稱是「國民學校」,簡稱「國校」又稱「國小」。

【top 】【main 】

九年國教

1968年,中華民國政府 修改《國民教育法》(沒有修改憲法)將義務教育延長至九年,開始了九年國民義務教育,初級中學 不但改稱國民中學,還增設許多國民中等學校國民小學 。高達 80%的臺灣人民因此受益,為臺灣未來發展奠定了基礎。小學高年級教育多流於應試 的問題也獲得改善。現行的國民教育法 第二條規定,凡 6~15歲之國民,應受國民教育;已經逾齡未受國民教育之國民,應受國民補習教育。至於 6~15歲國民之強迫入學,另以強迫入學條例 法律定之。高中 或高職 ,但也有少數國中畢業生不再升學,直接就業。

【top 】【main 】

十二年國教

十二年國民基本教育,簡稱十二年國教,臺灣於 2014年(民國103年)起施行的教育政策,將由施行前的九年國教延長至十二年,但後三年非強迫性入學、免學費、公私立並行及免試為主。

【top 】【main 】

圖書館

圖書館 library )為蒐集、整理及保存圖書資訊, 以服務公眾或特定對象之設施。 圖書館旨在建立及維護館藏, 以滿足人們對多元資訊的探討、研究的多種需求。

如:心蘭書社 於清朝同治 1872 年)創辦於浙江 ·瑞安 ,為中國創辦時間最早的公共圖書館 許啟疇 1839 年~1886 年),最早社址在浙江· 瑞安· 大沙堤,許啟疇歿後,於 1893 年移駐縣城東北,一度為利濟醫學堂 20 世紀初停辦。於 1919 年在許啟疇之子許苞倡議下,建築重建為「瑞安縣公立圖書館」,成為為今日瑞安圖書館,2011 年被列入浙江省文物保護單位 2014 年恢復對外開放,2016 年轉交瑞安市圖書館。心蘭書社的新址在 1942 年建立「仲容文化館」,1949 年後改名瑞安文化館,瑞安圖書館一度併入文化館。2016 年,心蘭書社轉交文化部門,成為瑞安市圖書館分館,恢復圖書館功能,2017 年心蘭書社成為瑞安市首批開放的城市書房之一。

∫ 參考 ∫

【top 】【main 】