澤瀉目(Alismatales)是被子植物·核心被子植物·單子葉植物中最古老的類群之一,僅晚於單子葉植物·菖蒲目從進化樹中分出的旁支,曾經被認為與睡蓮目有關。

澤瀉目植物大多是水生或半水生的草本·植物。澤瀉目植物的葉互生,基部擴大,涵蓋 14科:澤瀉科、水蕹科、天南星科、花藺科、絲粉藻科、水鱉科、水麥冬科、沼鱉科、海王草科、眼子菜科、流蘇菜科、冰沼草科、巖菖蒲科、大葉藻科……等。

【main】

澤瀉科

茨菰、

澤瀉科(Alismataceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的多年生水生植物,少數一年生,有 12屬約 85~95種,廣泛分布在全世界各地,在北半球溫帶地區的種類最多,一般生長在沼澤或水塘中。中國有 5屬約 13種,全國均有分布。澤瀉科的莖一般為匍匐狀,沒入水下的葉基生細線狀、葉柄具鞘,伸出水面的葉變寬,有些成箭頭狀。花序呈總狀或圓錐狀,花被 2輪,外輪 3片花萼狀,內輪 3片花瓣狀。雄蕊 6至多數,少數為 3,瘦果,種子沒有胚乳,胚為馬蹄形彎曲。

常見的澤瀉科下屬:澤瀉屬、擬花藺屬、澤苔草屬、慈姑屬…等。

【top】【main】

茨菰

§ 野慈姑(Sagittaria trifolia)料理

§ 野慈姑(Sagittaria trifolia)料理

https://youtu.be/UnSsuIv9FqQ (2019)

§ 山野草:野慈姑(Sagittaria trifolia)

https://youtu.be/a4xHz826TAY (2021/08/09)

茨菰(Sagittaria sagittifolia)是·被子植物·單子葉植物·澤瀉目·澤瀉科·慈姑屬的一種多年生直立水生草本植物,又稱:葃菇、燕尾草、白地栗…等,俗寫:慈姑。

茨菰的球莖可食用。原產中國華中、華南…等。廣布於歐洲、大洋洲、北美至亞洲以及中國大陸的新疆·阿勒泰…等海拔 600公尺的溫帶溼地,一般生長在水稻田、水塘靜水處、沼澤、湖邊及緩流溪溝。

茨菰具膨大球莖,周圍有地下走莖(匍匐枝)、具多數小球莖。慈姑一年可生 12個小球莖與母莖連在一起,有如被慈愛的姑姑呵護著,故稱:慈姑。

茨菰的葉柄長 20~40公分,向兩側開展;葉子形態變化極大,通常為戟形,基部裂片長 5~40公分,寬 0.4~13公分,頂端鈍或短尖,基部裂片短。

茨菰的花葶高 10~60公分;總狀花序,花 3~5朶為一輪,單性,下部為雌花,具短梗,上部為雄花,具細長花梗。外輪花被片 3枚,萼片狀、卵形;內輪亦 3枚,花瓣狀、白色、基部帶紫斑;雄花多數、心皮多數,密聚呈球形;花期:夏季。茨菰的單花聚合果由多數小瘦果所組成,果期:秋天,種籽灰褐色會發芽生長。茨菰的球莖供食用。

§ 歐洲慈菇 (Sagittaria sagittifolia)

https://youtu.be/_UZsE0ryW80 (2020/08/15)

§ 蒙特登慈菇(Sagittaria montevidensis)

https://youtu.be/a-PDalpOe1U (2020/03/11)

【top】【main】

水蕹科

水蕹科(Aponogetonaceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的淺水塘水生草本植物(葉沉水或浮水)。水蕹科有 1屬:水蕹屬(Aponogeton),約 30餘種,分布於東南亞、澳洲和非洲,主要品種都在南非,都是。中國有 1種:水蕹(A. lakhonensis A.Camus)。水蕹的花兩性,輻射對稱;莖有塊狀的根莖;果實為革質的蓇葖果。

【top】【main】

天南星科

大薸、白鶴芋、土半夏、

天南星科(Araceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的草本植物,常有辛辣味或乳狀液汁,有塊狀或延長的地下莖,間有木質而呈攀援狀,或以氣根附生於他物上,少數浮生水中,有 107屬超過 3’700個物種,主要分佈在新大陸的熱帶地區,但也有些分佈於舊世界的熱帶及溫帶地區。中國有 35屬約 206種,主要分佈在南方各地。臺灣產 16屬 40種,其中 4種記錄為雜草。

【top】【main】

大薸

§ 介紹:水芙蓉(Water Lettuce)

§ 介紹:水芙蓉(Water Lettuce)

https://youtu.be/KbKJ_JTFdQk (2021/09/08)

大薸(學名:Pistia stratiotes|注音:ㄆㄧㄠˊ)為澤瀉目·天南星科·大薸屬的唯一物種,又稱:大萍(Water Lettuce)、水芙蓉、大蕊萍、大蓮。大薸具走莖,熱帶美洲。大薸生長於平地至低海拔不流動的溝渠、河流、池塘、稻田、湖沼濕地。大薸的莖極短,鬚根發達白色呈纖維狀垂於水中;也具走莖,藉以繁衍,若生長環境適宜,成熟的植株會萌生許多走莖,殖力非常驚人。大薸的葉片簇生漂浮於水面如花朵狀,葉片具白色絨毛不易沾水,水滴易於葉面會形成一顆顆亮晶晶的水珠。

大薸的佛焰花序上部葫蘆形,下部長筒狀,著生於莖頂葉腋間,佛焰苞細小、黃綠色、被長茸毛,花藏在叢生的葉腋中非常不明顯,常被誤認為是萌發的嫩葉。花期:夏~秋季。大薸的果實、種子不發育,採用分株法繁殖。

大薸常作為觀賞植物栽培,嫩葉可供食用、全株可供豬飼料,亦可入藥。大薸耐污能力很強,也會吸收許多重金屬元素,因此適用於廢水處理。

§ 大萍繁殖神速,很容易佔去大部分的水面,妨礙其他水生植物的生長,必須經常清除過剩的植株、曬乾,絕不可隨手丟入溝渠或池塘,以免造成嚴重的雜草問題。

§ 漂浮性水生植物的特殊構造

https://youtu.be/jHbmdMlXmEI (2017/10/02)

§ Water lettuce

https://youtu.be/gECQzo1IywY (2021/04/07)

【top】【main】

白鶴芋

§ 白掌的分株繁殖

§ 白掌的分株繁殖

https://youtu.be/TgBV8erkD24 (2022/05/19)

白鹤芋(Spathiphyllum lanceifolium)為天南星科·白鶴芋屬(Spathiphyllum|約 40種)下的一種多年生草本,又稱白掌、和平芋、苞葉芋,原產於熱帶美洲與東南亞。白鶴芋為簇生型植物,具短根莖,莖高 150公分的大葉品種,也有 20~30公分的袖珍品種。白鶴芋葉片翠綠,清新幽雅的姿態普受喜愛的觀賞植物。白鶴芋於 20世紀 80年代末開始引種並通過組培繁殖,成為盆栽觀賞植物。白鶴芋花色潔白,有顯著白色佛焰苞片,肉穗花序呈柱狀,白色至乳黃色。白鶴芋不僅耐陰性極佳,適合室內盆栽,且具有過濾室內不良氣體的功能,對付氨氣,丙酮,苯和甲醛都有一定功效。白鶴芋的花蕊和汁液有毒性,不慎碰觸應儘快用清水洗滌;誤食會引起口中似有火燒、疼痛、腫脹與起泡症狀;嗓音變得嘔啞難聽,吞咽困難。

§ 白鹤芋簡介

https://youtu.be/BkISMYqaH-Q (2021/01/25)

【top】【main】

土半夏

§ 犁頭草爆炒雞蛋

§ 犁頭草爆炒雞蛋

https://youtu.be/tKyX6GeeezI (2020/05/02)

土半夏(Typhonium blumei)為天南星科·土半夏屬(Typhonium|犁頭尖屬,35種)的多年生草本,又稱:犁頭草、犁頭尖、瓮菜夏、生半夏、青半夏,分布在印度尼西亞、緬甸、印度、越南、日本、泰國、台灣以及中國大陸的廣西、廣東、四川、雲南、江西、福建、浙江、湖南…等地,生長於海拔 1’200公尺的地區,一般生長在地邊、草坡、田頭和石隙中。

土半夏具鬚根、地下有個小球形塊莖;土半夏的單葉 2~5枚叢生,長戟形或心狀箭形,長 5~15公分,寬 3~9公分,中央裂片廣卵形,先端短銳尖形,側裂片較小,變異頗大,具 10~30公分長葉柄。土半夏的佛焰苞花序從葉腋抽出,長 9~11公分、淡綠色、圓柱形直立,先端旋曲,內面深紫色,外面綠紫色;花期 5~7月;土半夏的果實為漿果,倒卵圓形、長約 0.6公分。犁頭尖的全草或塊莖可藥用、秋季採收。

§ 認識犁頭尖(土半夏)

https://youtu.be/6buhJ6MQZs4 (2021/08/18)

§ 洗切土半夏引起手臂很癢

https://youtu.be/1IMeuMURxrw (2021/07/23)

【top】【main】

花藺科

花藺科(Butomaceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的水生草本植物。花藺屬(Butomus)為唯一屬,有 2種。花藺屬植物(花藺)生長於歐亞大陸北溫帶地區,中國也有分布。,花藺的葉帶狀;花聚生於花莖頂端、6裂,雄蕊 9;果實為蓇葖果;根莖粗壯橫生,含澱粉,可食用,花可做觀賞。

【top】【main】

絲粉藻科

絲粉藻科(Cymodoceaceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的鹹水生植物,有 5屬 16種,都是生活在暖溫帶到熱帶海洋中,在澳洲附近尤其繁盛。中國南方海域有 3屬數種分布。

【top】【main】

水鱉科

鹽藻屬:貝氏鹽藻、毛葉鹽藻、喜鹽草、

水鱉科(Hydrocharitaceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目一年生或多年生的浮水或沉水草本植物,約 18屬 80餘種,廣泛分布全球;中國有 9屬,25種。

在台灣野生的有瘤果簣藻、有尾簣藻、日本簣藻、水蘊草、水王孫、水車前、大苦草、苦草,因福壽螺…等公害而有大量減少趨勢。

【top】【main】

貝氏鹽藻

貝氏鹽藻(學名:Halophila beccari)為單子葉植物·澤瀉目 ·水鱉科·鹽藻屬(Halophila)下的一個種沉水草本植物。

【top】【main】

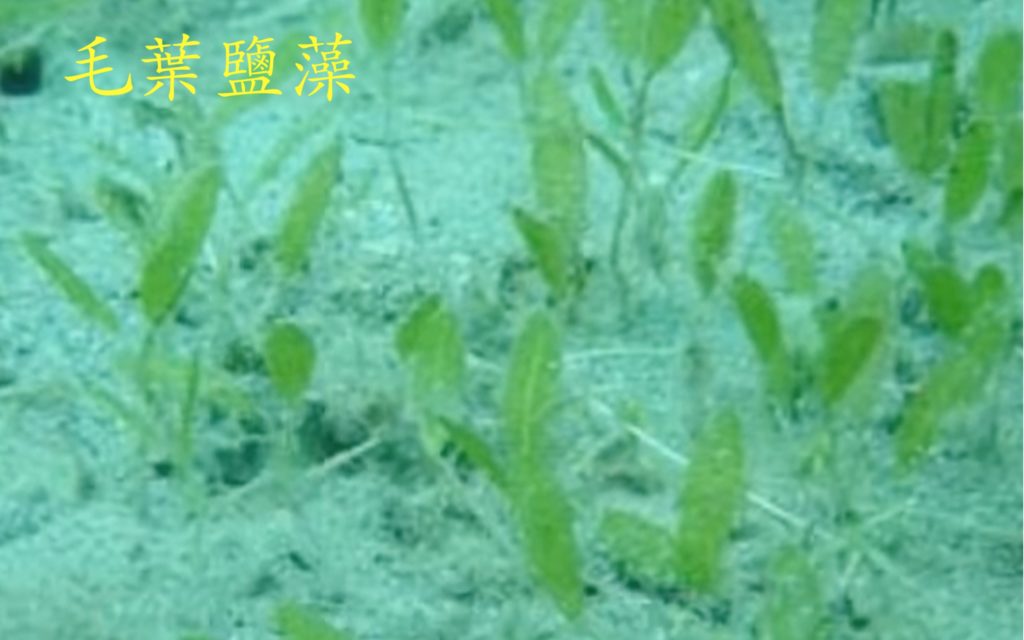

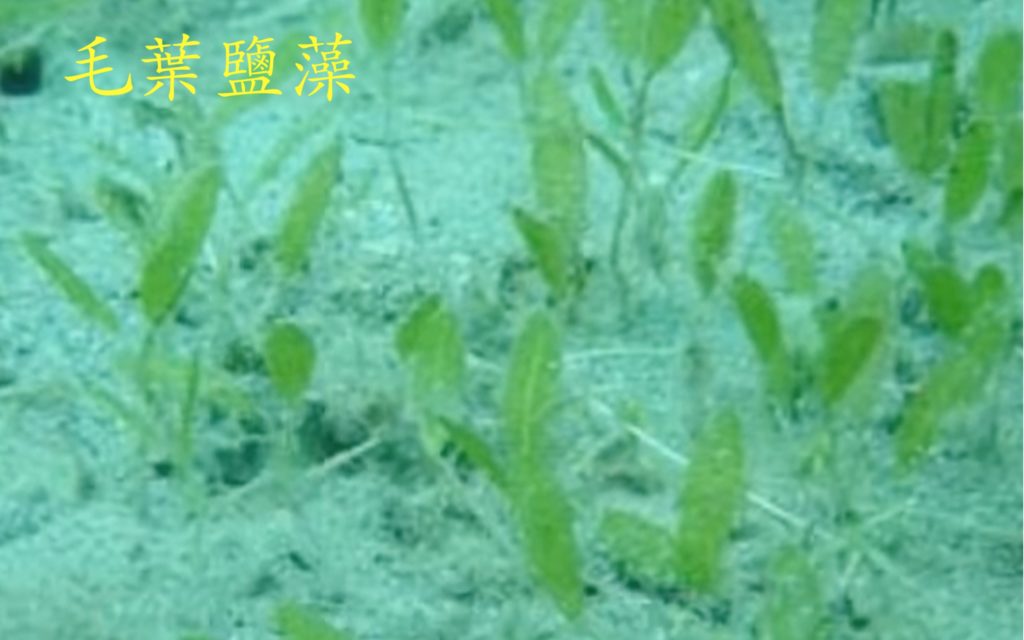

毛葉鹽藻

§ 探討毛葉鹽藻

§ 探討毛葉鹽藻

https://youtu.be/ArhRtMFRcFQ (2009)

毛葉鹽藻(Halophila decipiens)為單子葉植物·澤瀉目 ·水鱉科·鹽藻屬(Halophila)下的一個種沉水草本植物。

【top】【main】

喜鹽草

§ 探討喜鹽草

§ 探討喜鹽草

https://youtu.be/CBBlxsNrvhM (2007)

喜鹽草(學名:Halophila ovalis)為單子葉植物·澤瀉目 ·水鱉科·鹽藻屬(Halophila)的海生植物種,又稱:卵葉鹽藻、卵葉喜鹽草,主要分布於印度洋至太平洋的熱帶區域;在溫帶的日本本州東側外海、副熱帶的琉球群島,以及熱帶大西洋海域也有發現。喜鹽草的葉片比其它種鹽藻屬寬圓,呈卵形。

【top】【main】

水麥冬科

水麥冬科(Juncaginaceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的沼生草本植物。有 4屬約 25種,廣泛分布在全球溫帶和寒帶的鹼灘上或淡水沼澤中。中國有水麥冬屬(Triglochin)1種:水麥冬(Triglochin palustre Linn.),分布於三北地區(東北、西北、華北)。水麥冬科植物具毒、有根狀莖,有的品種具塊根;葉基生,線形,基部有鞘,有時浮於水面;花兩性或單性,輻射對稱,無苞片;花瓣 6、2輪;果實為圓筒狀或倒卵形。

【top】【main】

沼鱉科

沼鱉科(Limnocharitaceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目挺水或浮水的水生植物,又稱:黃花絨葉草科、沼草科或黃花藺科,有 3屬 12種,中國有 2屬。

【top】【main】

海神草科

海神草科(Posidoniaceae)又稱:波喜盪草科為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的鹹水生植物。

海神草屬(Posidonia)又稱:波喜盪草屬,為海神草科的唯一屬,有 9種;其中 8種都分布於澳大利亞南半部分的沿海。

※ 2006年在西班牙的地中海島嶼伊維薩島南部發現了大範圍大洋海神草生長區域,大約有 8千公尺長,可能已經持續有 10萬年之久。

公認的海草種類有 6科 13屬 74種,其中科包括絲粉草科、水鱉科、鰻草科、川蔓草科、波喜盪草科和角果藻科。

【top】【main】

眼子菜科

眼子菜科(Potamogetonaceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的水生植物,約有 7屬,90~100種,有漂浮的也有沉水的。如:眼子菜屬、角果藻屬、柱果藻屬 、水墊藻屬、篦齒眼子菜屬…等。

【top】【main】

流蘇菜科

流蘇菜科(Ruppiaceae)又稱:川蔓藻科為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的水生草本植物、只有 1屬:川蔓藻屬(Ruppia),涵蓋 1~10個種,廣泛分布在全球溫帶和亞熱帶的鹹水中。川蔓藻屬植物(川蔓藻| Ruppia maritima)的花無花被,頂生穗狀花序;果實為有長柄和有懸垂的種子。川蔓藻屬植物和同是生長在鹹水中的絲粉藻科和波喜盪草科親緣較近。

【top】【main】

冰沼草科

冰沼草科(Scheuchzeriaceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的多年生草本植物,又稱:芝菜科,有 1屬:芝菜屬(Scheuchzeria L.|冰沼草屬)1種:芝菜(冰沼草,S. palustris L.),分布在北半球比較寒冷的地區;於中國則分布在東北和青海,是二級國家重點保護野生植物。

【top】【main】

巖菖蒲科

巖菖蒲科(Tofieldiaceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的植物,有 3屬 27種,主要分布在北半球寒冷區域;中國有 1屬分布在西北。

【top】【main】

大葉藻科

大葉藻科(拉丁語:Zosteraceae)為核心被子植物·單子葉植物·澤瀉目的沉水草本植物,又稱:甘藻科(異葉藻屬已併入大葉藻屬),有 2屬約 26種,廣泛分布在全球的海洋中,是鹹水生植物,中國沿海分布有 2屬 5種。大葉藻科植物為沉水草本,生於低潮的礁石間,有匍匐莖或塊莖,莖細長分支;葉線形,基部有鞘;花單性、被毛、雌雄同株或異株。一般能形成巨大的海草床。

【top】【main】