多甲總綱(Multicrustacea)佔甲殼亞門所有物種數量的 80%,涵蓋各種常見的甲殼類動物:螃蟹、龍蝦、真蝦、 潮蟲(鼠婦)、枝鰓亞目(草蝦)、磷蝦、藤壺、淡水龍蝦、橈腳類、端足類及其他物種。當中數量最龐大的一支為軟甲綱。

多甲總綱涵蓋:軟甲綱(Malacostraca)與六幼生綱(Hexanauplia)。

淡水河流域的河灘地或河口潮間帶,常常看到牠們舞動著的大螯在灘地跑來跑去。這些蟹類分佈最密集的地區多在河口潮間帶,從高潮帶到低潮帶、從硬泥地的草叢到濕軟的泥沙灘都會現不同的蟹類棲息、活動與覓食。依據台灣溼地蟹類名錄,本土蟹類包括 13科 超過 107種。

臺灣淡水蟹類列表列出在臺灣約 100種棲息於淡水(含溪流、湖泊…等)、陸生和潮間帶(河口、濕地…等)被記錄之蟹類。

屏東海洋生物博物館·節肢動物

臺灣博物學家·台灣蟹類總名錄

香山溼地常見的螃蟹。淡水河潮間帶精靈。淡水河潮間帶鳥類。淡水河潮間帶植物。

月份: 2023 年 9 月

口足目

蝦蛄、

口足目(Stomatopoda)涵蓋 7個總科 / 17個科。蝦蛄為蝦蛄總科·蝦蛄科(Squillidae|唯一科)· 蝦蛄屬(Squilla|約 30種)的一個物種,也是口足目物種的總稱。蝦蛄因各地區習慣稱呼擁有不同的名稱:皮皮蝦(中國大陸的網路流行語)、攋尿蝦(香港)、螳螂蝦(mantis shrimp)、蝦耙子、蝦狗彈、扒蝦、蝦虎、蝦猴、口蝦蛄、富貴蝦(或官帽蝦)、琵琶蝦…等。在古時亞述人稱:海蝗蟲,澳洲人稱:明蝦殺手(mantis shrimps),最近西方也稱之為:拇指切割者。

口足目物種與十足目不同,蝦蛄的鰓在腹部,而十足目的鰓在頭部,這造成在抱卵時蝦蛄是用胸足抱卵,而一般蝦蟹(十足目)是用腹足抱卵。

蝦蛄每隻眼睛可以有三重視覺成像,兩隻眼睛共六重,這使得蝦蛄的視覺系統為動物界數一數二的。也因為蝦蛄特殊的視覺系統,所以蝦蛄能看到16種原色。蝦蛄視覺系統十分銳利不同於人類的眼睛,人類眼睛為雙眼視覺成像。

蝦蛄攻擊時所施展的臂力可高達體重之 2’500倍,如同一個超重量級拳擊手,可以輕易的擊碎貝類、螺類或是螃蟹等具有堅硬外殼的生物。

蝦蛄的天敵:章魚、大型珊瑚礁魚類(如:河魨、鸚哥魚…等)還有人類。

- 雀尾螳螂蝦

https://youtu.be/0EmPcPKx4dg (2014/05/05) - 螳螂蝦眼睛的特點

https://youtu.be/MQ8JC1d_wgY (2023/05/19) - 深度觀察蝦蛄的眼睛

https://youtu.be/Lm1ChtK9QDU (2016/11/15)

蝦蛄

https://youtu.be/8enojiJCD00 (2021/06/17)

蝦蛄體長可達 30公分,甚至 38公分。現時紀錄最大的蝦蛄為美國·佛羅里達州的漁民於匹爾斯堡附近海域釣得的,體長達 46公分。蝦蛄的頭胸甲不大,僅足以包裹至頭的後部及胸的頭四節。全世界口足目物種超過 400個,顏色從褐色到淺紅色不等,是熱帶和亞熱帶底棲海床的重要掠食者。如:口蝦蛄。

·†·)吃蝦蛄的季節:3~5月、10月。

高原

高原(Plateau)為地勢高而平坦的地形,其高度比台地(Table land)更高,海拔高度在 2’000公尺左右。高原形成年代較短暫,一般比較平坦;而年代較長的則因長期受土著侵蝕,比較高聳,而看起來和山地一樣。中國有 4個大高原,如:蒙古高原、黃土高原、雲貴高原、青藏高原。世界其它地區有:伊朗高原(伊朗)、東非高原(東非)、雲頂高原(馬來西亞)、金馬倫高原(馬來西亞)、衣索比亞高原 (衣索比亞)、阿拉伯高原(阿拉伯)、中部西伯利亞高原(俄羅斯)、巴西高原(巴西)…等。

【main】

高地

高地(Highland|Upland)是指平均海拔較高的山區、丘陵或高原地區。

在英文中,「Upland」通常指海拔在 500~600公尺以下的丘陵地區;而「Highland」則專指的相對較矮的山脈(Mountains)。

台地

台地(Table land)是種凸起的面積較大且海拔較低的平坦地形。台地的坡度平緩,四周較陡,直立於周圍的低地丘陵。台地也被認為是高原的 1種;一般而言,海拔較低的大片平地稱為平原,海拔約 2’000公尺的大片平地,則稱為高原,如:青藏高原。臺地則介於平原與高原之間,通常在海拔一百至數百公尺之間。

·†·)印度·德干高原、北美洲·拉布拉多高原,由於海拔小於 1’000公尺,被歸類為台地。

青藏高原

青藏高原位於中國西部,又稱:西藏高原。青藏高原是世界上最年輕的一個高原,240’000’000年前,印度板塊開始向北向歐亞板塊擠壓,而引起崑崙山脈和可可西里的隆起。

雲貴高原

雲貴高原位於中國西南部,雲南省哀牢山以東和中國東南丘陵以西,涵蓋:雲南省東部,貴州省全境,廣西西北部和渝、川、湘、鄂邊境,延伸部份更遠達寮國北部(如:豐沙里省)、緬甸東北部(如:撣邦高原)和泰國北部(如:清邁和清萊)。海拔在 1’000~2’000公尺之間,地勢西北高東南低,崎嶇不平,高原中多山間盆地(當地人稱「壩子」),是長江、西江和元江大水系的分水嶺。

內蒙古高原

內蒙古高原位於中國北方,東起大興安嶺,西至甘肅·馬鬃山,南沿長城,北接蒙古國,涵蓋:內蒙古全境和甘肅、寧夏、河北的一部分,海拔約 1’000公尺。內蒙古高原地勢起伏和緩,東、南高,西、北低,廣布草原、沙漠和戈壁(又稱:瀚海沙漠:瀚海是指貝加爾湖)。

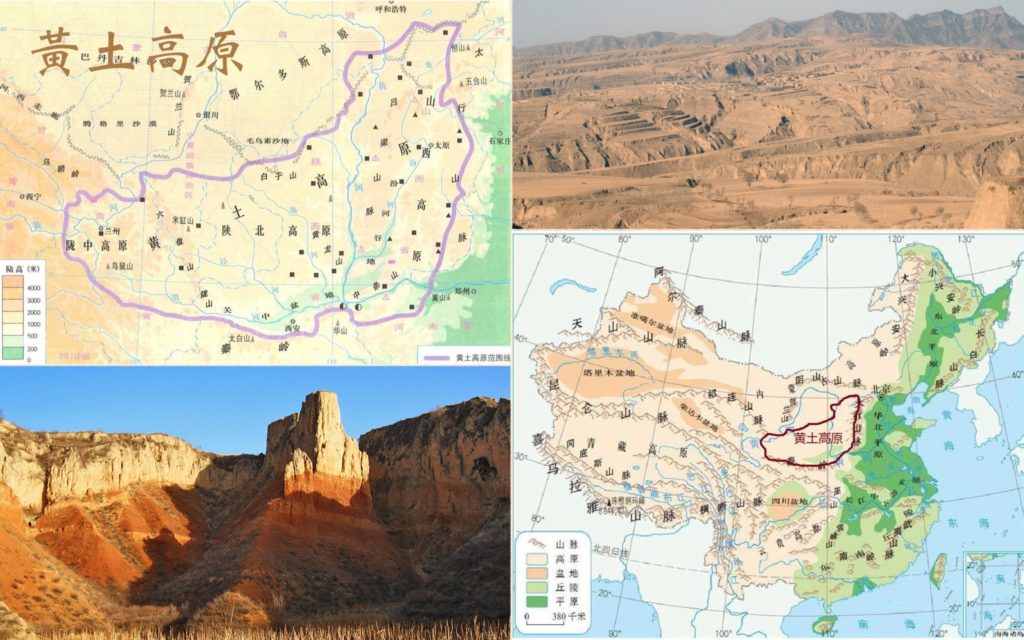

黃土高原

https://youtu.be/CkiCbNBd9G0 (2022/07/21)

黃土高原(The loess plateau)位於中國北方太行山以西,烏鞘嶺以東,秦嶺以北,長城以南,涵蓋:山西省和寧夏回族自治區全境、陝西省中部和北部、甘肅省中部和東部、青海省東北部以及內蒙古自治區的河套平原和鄂爾多斯高原…等地區,海拔高度 1000~2000公尺之間,面積約 650’000平方公里,占中國面積 7%左右。黃土高原廣佈黃土,厚達 50~80公尺,隴東、陝北厚達 150公尺,最厚的地方達 200公尺。由於長年水土流失與草原退化極為嚴重,形成「千溝萬壑」的黃土地貌。

·†·)黃土高原是中國水土流失最嚴重的地區。根據中國政府的統計數字,1977年黃土高原的森林覆蓋率僅為 11%;2014年森林覆蓋率增加至 19.6%。

https://youtu.be/8e8j71If9WA (2021/05/02)

蜥蜴亞目

草蜥屬:臺灣草蜥、翠斑草蜥、鹿野草蜥、

壁虎、

斯文豪氏攀蜥、黃口攀蜥、呂氏攀蜥、

麗紋石龍子、

蜥蜴亞目(Lacertilia)是爬行綱·有鱗目的一個亞目,為鱗龍形下綱的主體類群,現存超過 7’000種,廣泛分布於南極洲以外的各大洲,物種繁多,涵蓋體長數公分的壁虎(如:迷你變色龍、侏儒壁虎)至體長 3公尺的科摩多巨蜥。很多蜥蜴有領地意識,會為爭奪資源而打鬥。

蜥蜴的表皮由角蛋白構成的層層疊疊的鱗片所覆蓋。這些鱗片能夠保護蜥蜴不受環境傷害,並減少因蒸發而導致的失水,甚至能生存在乾旱的沙漠中。大多數蜥蜴擁有四肢,奔跑時身體會左右搖擺;部分類群缺乏四肢,有著像蛇一樣的細長身軀。有些蜥蜴甚至可以滑翔,如:棲居在森林的飛蜥。蜥蜴具反捕食適應行為,如:用毒、偽裝、反射出血及斷尾逃生…等。大部分蜥蜴是肉食性動物,多為「坐等捕食者」。體型較小的蜥蜴會獵食昆蟲,而科摩多巨蜥則會獵食水牛般大小的哺乳動物。

蜥蜴亞目涵蓋 5個下目:

有鱗目

有鱗目(Squamata)是爬行綱最大的目,涵蓋:蜥蜴、蛇和蚓蜥(有異於環節動物門的蚯蚓)。

蛇和已經滅絕的滄龍均是由蜥蜴進化而來。現存種類共有約 9’600種。傳統上,有鱗目分為三個亞目:蜥蜴亞目(Lacertilia)、蛇亞目(Serpentes)、蚓蜥亞目(Amphisbaenia)。

·†·)有毒類(Toxicofera)演化支擁有:蛇蜥亞目(Anguimorpha)、鬣蜥亞目(Iguania)、蠎形類(Pythonomorpha)。

【main】

蜥蜴亞目

蜥蜴亞目(Lacertilia)是爬行綱·有鱗目的一個亞目,為鱗龍形下綱的主體類群,現存超過 7’000種,廣泛分布於南極洲以外的各大洲,物種繁多,涵蓋體長數公分的壁虎(如:迷你變色龍、侏儒壁虎)至體長 3公尺的科摩多巨蜥。很多蜥蜴有領地意識,會為爭奪資源而打鬥。

蜥蜴的表皮由角蛋白構成的層層疊疊的鱗片所覆蓋。這些鱗片能夠保護蜥蜴不受環境傷害,並減少因蒸發而導致的失水,甚至能生存在乾旱的沙漠中。大多數蜥蜴擁有四肢,奔跑時身體會左右搖擺;部分類群缺乏四肢,有著像蛇一樣的細長身軀。有些蜥蜴甚至可以滑翔,如:棲居在森林的飛蜥。蜥蜴具反捕食適應行為,如:用毒、偽裝、反射出血及斷尾逃生…等。大部分蜥蜴是肉食性動物,多為「坐等捕食者」。體型較小的蜥蜴會獵食昆蟲,而科摩多巨蜥則會獵食水牛般大小的哺乳動物。

蜥蜴亞目涵蓋 5個下目:

蛇亞目

蛇亞目(Serpentes)是是爬行綱·有鱗目的一個亞目,為無足的爬蟲類動物,通稱:蛇,近義稱呼:蝮、蚺、蟒、蝰…等。不屬於蛇亞目的無足的爬蟲類,如:蚓蜥、蛇蜥…等。

·†·)部分蛇類擁有毒性,被咬擊的生物受傷後疼痛以至死亡。

蚓蜥亞目

蚓蜥亞目(Amphisbaenia)是爬行綱·有鱗目·蚓蜥類(Amphisbaenia)動物的總稱,涵蓋:蚓蜥科、雙足蚓蜥科、布蘭蚓蜥科、卡得蚓蜥科、佛羅里達蚓蜥科、短頭蚓蜥科…等,6個科,與有鱗目中的正蜥類(Lacertoidea)是近緣物種。

蚓蜥類中有很多種蚓蜥擁具有深紅色身體,外表看起來非常像蚯蚓和蚓螈。蚓蜥主要分佈於非洲和南美洲,還有小部分種分布在西亞、伊比利亞半島、中美洲、加勒比地區、佛羅里達半島、下加利福尼亞半島和墨西哥中部。

蚓蜥科

https://youtu.be/4Mronxhn2sU (2015/07/03)

§ 野地的蚓蜥

https://youtu.be/4eDp1LQQm3A (2020/07/11)

§ 蚓蜥與貓

https://youtu.be/dhlGY-MHb0g (2022/06/13)

蚓蜥科(Amphisbaenidae)是蚓蜥類的一個科,涵蓋 4屬,如:蚓蜥屬、拜卡蚓蜥屬、齊林蚓蜥屬、叻頗蚓蜥屬、梅索蚓蜥屬…等。

雙足蚓蜥科

https://youtu.be/2wLMz6OcvBI (2022/08/07)

§ 五趾雙足蚓蜥鑽地

https://youtu.be/1yZIiggh1RA (2009/02/23)

雙足蚓蜥科(Bipedidae)是蚓蜥類的一個科,又稱:墨西哥鼴鼠蜥,現存一個來自墨西哥的一個屬:雙足蚓蜥屬(Bipes),與一個已滅絕的屬(Anniealexandria);雙足蚓蜥代表一種曾在 55’000’000年前於始新世期間出現在懷俄明州的一個種。

中部橫貫公路

中橫公路(central-cross-island-highway)是臺灣第一條串聯東部與西部的公路系統,與南橫公路、北橫公路並列為台灣三大橫貫公路,全稱:東西橫貫公路、中部橫貫公路,簡稱:中橫。中橫公路於 1956年 7月 7日開工,由美援(從 1951年 10月 10日開始到 1965年 6月 30日為止)提供主要經費及工程規畫,退輔會及榮民擔任開發主力,通車於 1960年 5月 9日。

§ 中橫公路歷史簡介

https://youtu.be/_ijKgMX5B2c (2021/05/24)

https://youtu.be/oOzrGL6ebQg (2017/12/04)