大氣層(大氣圈)由不同氣體和各類飄浮在其中的固體與液體顆粒(大氣顆粒與氣膠)所組成的氣態混合物。

地球大氣層的空氣主要由 78.1%的氮氣、20.9%氧氣、0.9%的氬氣和 1~4%的水蒸氣組成,其成分並不是固定的,隨著高度、氣壓、溫度的改變和對流情況不同,局部空氣的組成比例也會改變。

空氣在大氣層(特別是對流層)中的流動形成了風和曳流、氣旋、龍捲…等自然現象;而空氣中飄浮的顆粒則形成了雲、霧、霾和沙塵暴…等短期天氣情況。

空氣在海洋和陸地之間跨區域流動所承載的濕度和熱能傳導也是水循環和氣候變率與變化的關鍵一環。

【main】

地球的大氣層

大氣層

https://youtu.be/c0JNhCxwrYw (2018/04/02)

大氣層(atmosphere)源自一層受到重力吸引聚攏在擁有巨大質量天體周圍的氣體,如果重力夠大且氣體的溫度夠低,就能長期保留住。有些行星(如:氣體巨星)擁有許多不同的主要氣體,並且有非常深厚的大氣。

地球大氣層(大氣圈),不僅包含有多數有機體呼吸所使用的氧和植物與海藻和藍綠藻行光合作用所使用的二氧化碳;地球大氣層也保護生物的基因免於受到太陽·紫外線·輻射的傷害。目前地球大氣層的組成是在古大氣層中生活的有機體,經過數億年的生物化學修改後的結果。

【top】

空氣

空氣是指地球大氣層中的氣體混合。它主要由 78%的氮氣、21%氧氣、還有 1%的稀有氣體和雜質組成的混合物。空氣的成分不是固定的,隨著高度的改變、氣壓的改變,空氣的組成比例也會改變。空氣裡還有氦、氬、氙、氖等稀有氣體,在自然狀態下空氣是無味、無臭的。空氣中的氧氣對於所有需氧生物來說是必需的。所有動物都需要呼吸氧氣,植物利用空氣中的二氧化碳進行光合作用,二氧化碳是近乎所有植物的唯一的碳的來源。

【top】

米勒-尤里實驗

史丹利·米勒(Stanley Lloyd Miller|1930/03/07 ~ 2007/05/20)和哈羅德·尤里(Harold Clayton Urey|1893/04/29 ~ 1981/01/05)於 1953年完成生命起源的經典實驗:米勒–尤里實驗(Miller-Urey experiment),發現將甲烷(Methane|CH4)、氨(Ammonia|NH3)、氫(Hydrogen|H)和水(water|H2O)的混合經過放電後,會變成許多的有機化合物(organic compound/ organic chemical|有機物),營造出生命必需的成份:胺基酸(amino acid)。

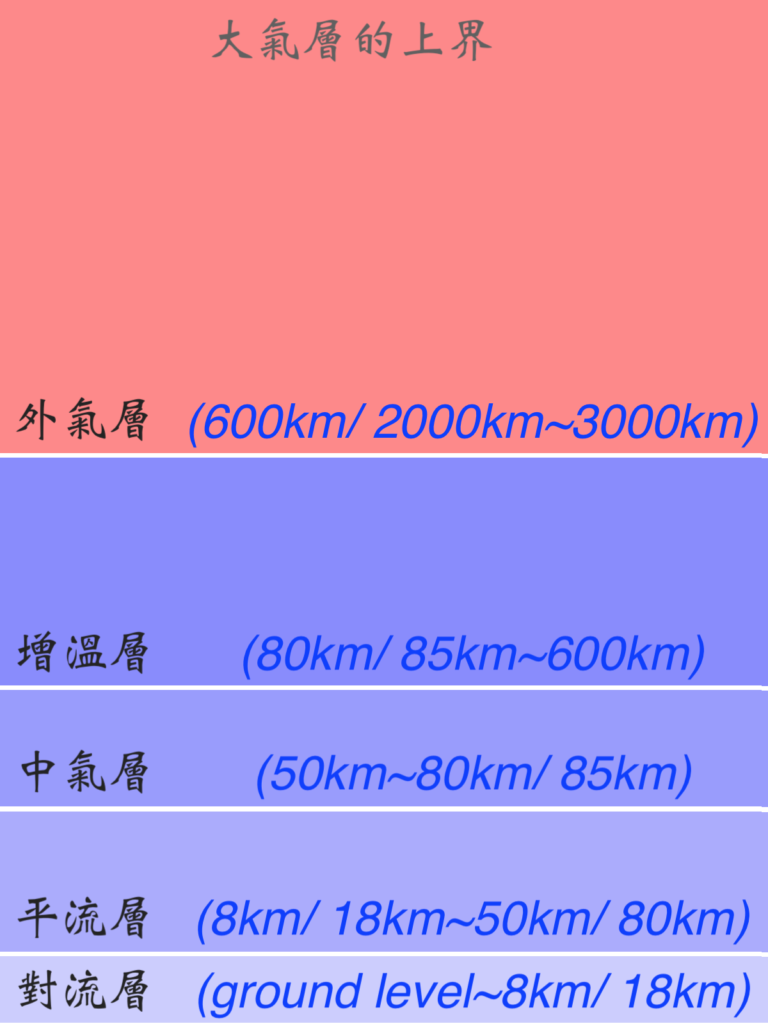

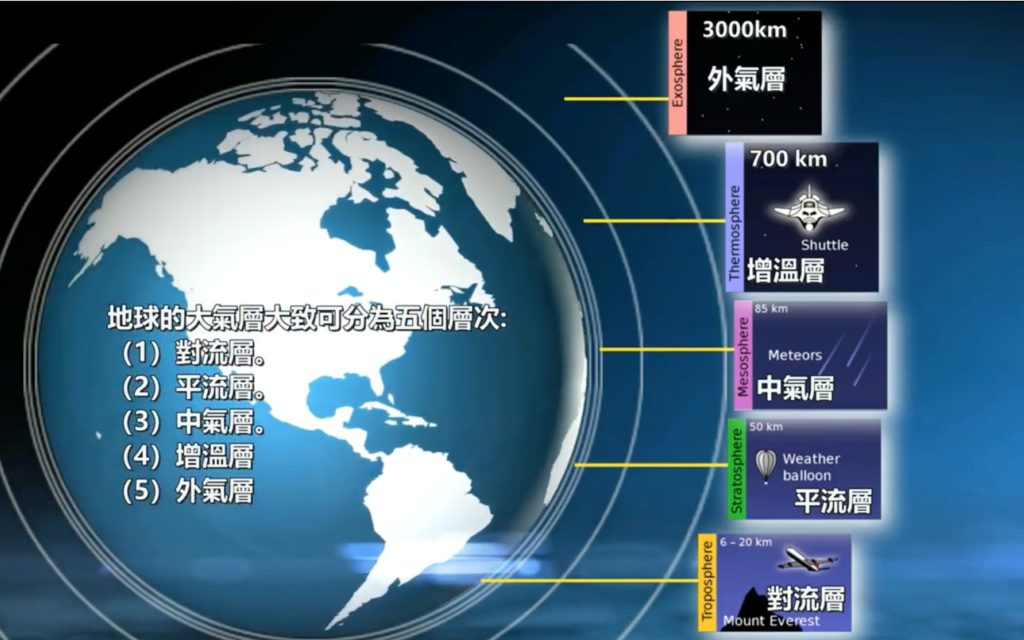

外氣層

外氣層(Exosphere)是地球·大氣層的最外層,位於增溫層的上方,又稱:散逸層。外氣層的頂界可被視作整個大氣層的上界,溫度極高,因此空氣粒子運動很快,也因其離地心(core)最遠,受地球引力(gravity)作用小,所以這一層的大氣質點經常散逸至外太空(outer space)。

增溫層

增溫層(Thermosphere)位於中氣層之上界及外氣層之下界,頂部離地面約 600km,是地球大氣層的一層,也是電離層的主體,又稱:熱層、熱成層、熱氣層、游離層。在大氣層的這一層中,紫外線輻射引起分子的光電離/光解離,產生離子,構成電離層的較大部分。

中氣層

中氣層(mesosphere)為地球大氣層的一層,其高度約在 50km~85km,下界是平流層,上界是增溫層。中氣層的氣溫隨高度的上升而下降,因此中氣層大氣具有垂直方向的運動。中氣層位處於飛機所能飛越的最高高度及太空船的最低高度之間,目前必須使用亞軌道飛行的火箭進入;也是人類認知最少的一層大氣。

平流層

平流層(stratosphere|同溫層)是地球大氣圈中位於對流層上界和中間層下界的一層。平流層不同於對流層,不隨著高度的增加,氣溫大體呈遞增趨勢。平流層頂(上界)達 -3℃左右,最高可達 17℃。由於上熱下冷,在平流層的大氣多呈平流運動,幾乎沒有上下垂直對流。平流層的氣流平穩,很少出現雲、雨…等「天氣現象」,能見度(透明度)佳,適合飛機航行。

對流層

對流層(troposphere)是地球大氣圈中最底部的一層,與地面相接,上至平流層;最顯著特點是「空氣旺盛的垂直對流」。

米勒-尤里實驗

史丹利·米勒(Stanley Lloyd Miller|1930/03/07 ~ 2007/05/20)和哈羅德·尤里(Harold Clayton Urey|1893/04/29 ~ 1981/01/05)於 1953年完成生命起源的經典實驗:米勒–尤里實驗(Miller-Urey experiment),發現將甲烷(Methane|CH4)、氨(Ammonia|NH3)、氫(Hydrogen|H)和水(water|H2O)的混合經過放電後,會變成許多的有機化合物(organic compound/ organic chemical|有機物),營造出生命必需的成份:胺基酸(amino acid)。